Il fatto che finalmente, dopo anni di censura e propaganda post EXPO, il problema dell’accesso all’abitare sia emerso con violenza anche sui media mainstream è un fenomeno importante. Fino all’esplosione del Covid il tema era oggetto di lotte nei quartieri, tra comitati, nei movimenti e nei sindacati, ma totalmente assente dalla percezione comune e, di conseguenza, ridotto a problema individuale per le masse in crescente difficoltà che non avevano però accesso a una lettura politica della scarsità di case.

Dal 2015 al 2020 (anche prima, ma con particolare forza in quel lustro) il fatto che il valore degli appartamenti in vendita e in affitto a Milano aumentasse a ritmi vertiginosi è stato unanimemente letto e descritto come un bene, un indice di successo urbano. Un’interpretazione corretta, se il punto di vista è quello degli investitori e dei multiproprietari, il cui interesse è estrarre rendita dagli immobili, o dei politici a vario titolo neoliberali che hanno deciso di aderire al modello della città globale in competizione con Londra Parigi o Berlino per attrarre flussi di persone e denaro. Tuttavia l’idea è stata fatta propria anche dai proprietari della sola prima casa, che si sono erroneamente sentiti più ricchi, e ha inorgoglito persino molte delle vittime designate del caroprezzi, cioè la schiera degli inquilini o aspiranti abitanti di una città che sembrava sempre più cool, cara perché desiderata, come i prezzi testimoniavano.

Per fortuna, dicevamo, a un certo punto non è stato più impossibile ignorare la questione, e l’implausibilità della città contemporaneamente esclusiva e inclusiva, di lusso e accogliente, è diventata palese; soprattutto da quando non sono più solo gli ultimi, i più disgraziati, a non potersi permettere una casa, ma anche il ceto medio. Quando i lavoratori che fanno funzionare la macchina urbana cominciano a rifiutare le offerte di lavoro, a rinunciare ai posti vinti per concorso perché i prezzi delle case sono troppo alti per lo stipendio, allora anche i politici e i rappresentanti dei poteri forti sono costretti ad ammettere che la situazione è insostenibile.

Quasi mai, però, il riconoscimento di un problema da parte di chi lo negava o ha addirittura contribuito a crearlo coincide con una svolta politica positiva. Più spesso le soluzioni sono peggio del male, o meglio il problema, opportunamente reinquadrato, diventa il motore di una serie di riforme reazionarie che contribuiscono a estendere e perfezionare i meccanismi di oppressione della popolazione e concentrazione della ricchezza. Come quelle che hanno precarizzato il lavoro e cancellato gran parte dei diritti da metà anni Novanta al Jobs Act, sempre propagandate come ricette contro la piaga del lavoro nero e della disoccupazione.

Di fronte alla crisi abitativa l’orientamento delle istituzioni è stato quello di spostare il discorso dalle politiche della rendita – perseguite con accanimento nell’ultimo ventennio e causa fondamentale delle disuguaglianze abitative – al rapporto tra salari, redditi e costo della vita, in particolare dell’abitare.

Uno slittamento conveniente perché consente di scaricare le responsabilità del caro prezzi su un trend “naturale” e generale come quello delle città attrattive (tutte le metropoli più interessanti hanno lo stesso problema, Parigi come Londra o Milano. Se abbiamo portato la città a questi livelli, poi è chiaro che le persone competono per abitare) e sulla “sciagura” dei bassi salari imposti dalla contrattazione nazionale, che uniformano le retribuzioni tra città con costi della vita diversissimi, come una provincia del meridione e la grande metropoli. E al tempo stesso consente di continuare ad alimentare il paradigma della crescita immobiliare infinita attraverso la rigenerazione urbana, offrendo delle supposte mitigazioni sociali che si rivelano classici strumenti neoliberali: le gabbie salariali e la trasformazione delle case popolari in housing sociale.

Più volte Pierfrancesco Maran, assessore ininterrottamente dalla giunta Pisapia a oggi (urbanistica, verde, trasporti e ora casa) ha invocato compensi più alti per i lavoratori milanesi, anche per i dipendenti pubblici, in perfetta armonia con gli attuali disegni di legge di Lega e centrodestra. Sembra un discorso fuori tempo massimo, demodé, quasi paradossale nell’epoca delle grandi dimissioni, del lavoro gratuito o semigratuito, in cui un salario qualsiasi è un miraggio per moltissimi. Ma se passasse questa idea, già popolare in molti circuiti bipartisan, oltre alla discriminazione tra lavoratori si darebbe un’ulteriore spinta al divario tra le città italiane, alla vampirizzazione dei territori poveri da parte di quelli opulenti. In un quadro storico come quello attuale, dove gli stati (tra cui quello italiano) hanno smesso da anni di redistribuire le risorse in maniera più o meno uniforme per concentrarle sui distretti o le città più competitivi a livello globale, l’unico modesto argine alla tragedia del definanziamento e dello smantellamento di ospedali, scuole, servizi, infrastrutture nelle regioni interne e meridionali è dato dal maggiore potere d’acquisto: chi, nella generale scarsità di lavoro e opportunità, è riuscito a ottenere uno stipendio regolare può godere di una qualità della vita relativamente migliore, più agiata rispetto a un proprio pari a Milano. Ripristinare le gabbie salariali, in qualsiasi variante e con qualsiasi nome alternativo, significherebbe assestare un colpo definitivo al “diritto a restare”, necessario bilanciamento del diritto a migrare. E la soluzione non possono certo essere i borghi e la turistificazione, con il loro portato di lavoro degradato e iperprecario.

Lo spopolamento delle città e dei paesi meridionali e delle aree montane è già gravissimo: l’ultima ondata migratoria, quella iniziata con il nuovo millennio e che riguarda tra gli altri più del 25% degli studenti meridionali, è quella che sta impoverendo in modo più violento il sud e le aree marginali rispetto alle precedenti perché non produce più la fondamentale compensazione dell’economia delle rimesse, ma al contrario richiede il sostegno delle famiglie agli emigrati, spostando cioè capitali dai territori fragili ai ricchi. Se a questo scenario di un lavoro già frammentato e privo di vincoli, già ampiamente più nero e sottopagato che al nord, e sempre più raro in numeri assoluti, si aggiungono le gabbie salariali tanto vale ufficializzare la secessione padana una volta per tutte, per la felicità di Bossi.

L’attacco più strutturato alla giustizia sociale è però quello che la giunta Sala sta sferrando sul fronte della casa, di concerto con la Regione, le principali fondazioni bancarie insieme ad altri attori del privato sociale e un certo circuito accademico molto attivo sul piano della Terza missione delle università. L’idea di fondo è quella di liberarsi del fardello delle case pubbliche e della popolazione “improduttiva” che le abita a favore di un genere di abitanti più utile alla città, quello dei lavoratori necessari, qualche gradino più su nella scala sociale.

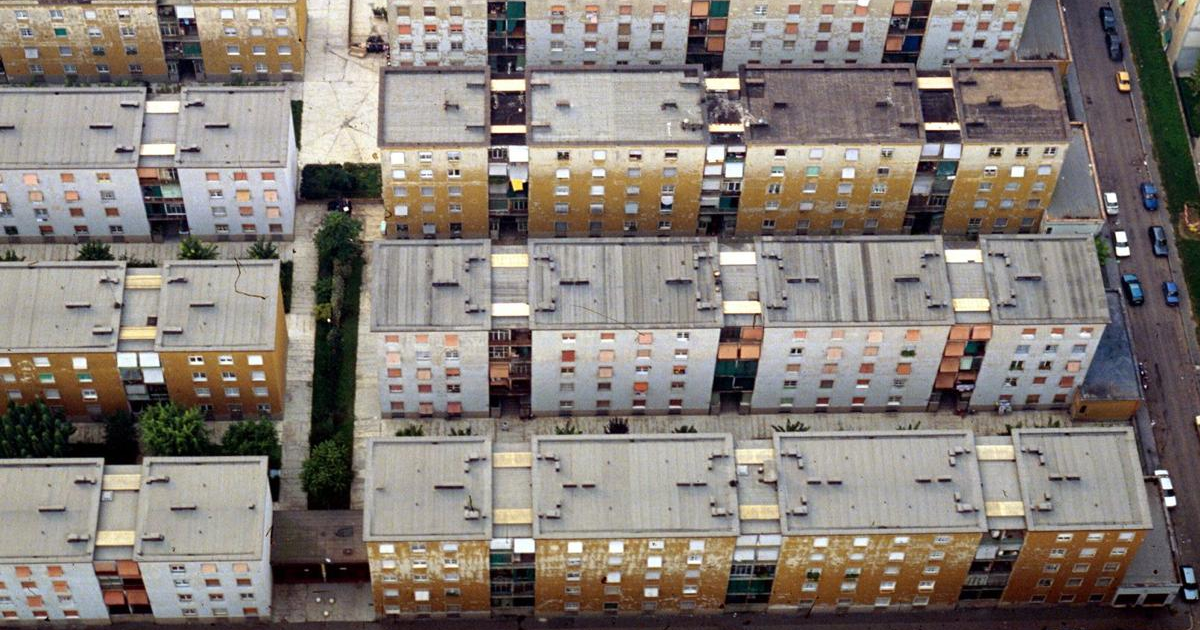

È noto che la Lombardia è stata pioniera nella sperimentazione dell’housing sociale, avviando già prima della crisi economica mondiale modelli che sono poi stati estesi per legge in tutta Italia. Ma quello che in altri paesi è un sistema pubblico-privato che serve a offrire una casa “abbordabile” (a un prezzo inferiore a quello di mercato, proporzionata al reddito) anche a quelle fasce di popolazione che non sono abbastanza fragili da avere diritto a una casa popolare, qui è stato concepito come una sostituzione progressiva dell’edilizia pubblica con case per il ceto medio, spesso addirittura medio-alto, di proprietà e gestione privata. I complessi di case popolari vengono venduti o lasciati degradare, abbattuti o trasformati in alloggi di housing sociale, spesso con la scusa di favorire la mixité sociale nei “quartieri più a rischio”. Mentre si taglia la spesa sulla manutenzione del patrimonio pubblico, si finanzia in modo diretto o indiretto (con defiscalizzazioni, cessioni di suolo pubblico a prezzi scontati, premialità in cubature, sconto oneri) la costruzione di alloggi di housing sociale o studentati nuovi, ma senza alcun effettivo controllo pubblico sulle assegnazioni e i reali prezzi degli affitti e delle vendite. Non esistono dati certi sugli interventi fatti fino a ora né sono in programma provvedimenti legislativi per imporre il regolare censimento del fenomeno.

Nell’ultimo anno l’accelerazione di queste politiche è stata travolgente. Il piano “Case ai lavoratori” ha messo a bando alcune centinaia di alloggi ERP (Edilizia Residenziale Pubblica) di proprietà comunale, sfitti, da dare in concessione direttamente ad aziende e cooperative, a patto che queste si accollino i costi di ristrutturazione e promettano di affittarle a canone concordato ai propri dipendenti/soci: una misura che esporrà ancora di più i lavoratori ai ricatti e al controllo da parte dei loro datori di lavoro, e che mortifica il diritto alla casa equiparandolo a una sorta di bonus aziendale.

Oltre a sottrarre le case ai fragilissimi per darle ai working poors, Maran ha poi più volte annunciato il progetto di costruire una società pubblico-privata, insieme a Regione e privato sociale e finanziario, a cui conferire l’intero patrimonio di edilizia pubblica e di housing sociale, in proprietà e gestione. In questo modo sarà sempre più difficile distinguere diritti e responsabilità, procedure di assegnazione e manutenzione, interessi e politiche, affitto e vendita. E i grandi attori immobiliari potranno, partecipando con pochi spiccioli alla spesa, controllare l’intera filiera dell’abitare dal mercato del lusso a quello calmierato, condizionando le politiche pubbliche a proprio favore e soprattutto sfruttando al massimo i finanziamenti, ottenendo infine una solidissima reputazione ESG (Environment, Social Responsibility, Governance), sempre più necessaria per attirare investimenti e muoversi sul mercato. È quello che Manfredi Catella, CEO di Coima, ha battezzato con entusiasmo “mutualismo finanziarizzato”.

Combattere le politiche della rendita a Milano e in Italia significa, in primo luogo, contrastare in tempo reale queste riforme in fieri, e i continui slittamenti semantici che queste politiche imprimono ai linguaggi e agli immaginari radicali, stravolgendone il senso e mutandoli in strumenti per dividere lavoratori e disoccupati o inoccupati, migranti e stanziali, abitanti delle metropoli e dei territori marginali.

È inutile chiedere meno sfratti o più case popolari, misure sacrosante e urgenti come il tetto agli affitti, le tasse sugli appartamenti vuoti e il bando alle piattaforme come airbnb, la concessione di spazi autonomi o la gestione collettiva dei beni comuni e il reddito universale se si lasciano ciecamente plasmare nuove leggi che alimentano le disuguaglianze abitative e la concentrazione della ricchezza e si assecondano le logiche dell’attrattività e della collaborazione pubblico-privato. La finanza etica non esiste, è un ossimoro. Liberiamocene velocemente.

Scrivi un commento