Non ho alcuna pretesa qui di commentare o analizzare i quattro giorni del World Congress for Climate Justice che si è tenuto a Milano dal 12 al 15 Ottobre scorso. Come potrei? Vi sono potuto andare solo per un paio di giornate, e in queste ho solo potuto assistere a una selezione ristretta di interventi. E non ero delegato di nessuna organizzazione, rappresentavo solo me stesso, e il mio inesauribile bisogno di navigare dentro le turbolenze del presente alla ricerca di punti di rottura, luci di speranza, ventate di aria fresca che rompano con la claustrofobica presenza di un cambiamento oggi socialmente inimmaginabile, eppure urgentemente necessario. Un arcipelago internazionale di giovani attivisti ambientali, e non solo, dentro la cornice dei cortili della mia vecchia università che non vedevo da anni, mi sembrava un’ottima occasione per pacificare il mio bisogno, e soddisfare la curiosità di sapere come sia percepito il momento attuale da parte dei movimenti, e quali le sfide, decisamente politiche, entro un orizzonte di giustizia climatica. Me ne ritorno a casa con un sentimento ambiguo, moderatamente positivo.

Da una parte, mi sembra di aver percepito una consapevolezza abbastanza diffusa che lega la questione della giustizia climatica a quella del superamento del capitalismo, cioè che la lega a una questione di classe. La tesi dell’articolazione tra la giustizia climatica e la tematica di classe è stata proposta da Imperatore e Leonardi in un libro recente (Paola Imperatore e Emanuele Leonardi, L’era della giustizia climatica, Orthotes 2023), e a me sembra essere una tesi importante dalla quale partire. Un’articolazione che evidenzia l’emergere di una duplice consapevolezza dentro i movimenti, la consapevolezza critica di un tutto da cambiare — il capitalismo come modo egemonico della cooperazione sociale — e quello di un punto di vista di una parte che si muove, di un soggetto trasformatore e rivoluzionario che cerca di ricomporsi. È bene distinguere questa prospettiva del tutto e della parte, perché sebbene esse siano collegate, è dalla prospettiva della parte che muove e articola orizzonti di trasformazione, che si può ricostituire un diverso tutto. In maniera analoga, però, senza un senso critico del tutto, il movimento della parte è miope, e non può distinguere i contorni effettivi della sfida che abbiamo davanti.

Come rendere in qualche modo congruenti il punto di vista critico del tutto e il punto di vista di una parte che si auto-costituisce per il cambiamento è una sfida però ancora aperta. Dal punto di vista critico del tutto, è ovvio che il capitalismo come modo egemone della cooperazione sociale nella quale siamo immersi, non può farsi carico della rivoluzione ecologica necessaria alla preservazione della vita e al mantenimento dell’aumento della temperatura globale a 1.5 gradi (al 2100 rispetto ai livelli pre-industriali), a meno che esso voglia suicidarsi intenzionalmente come modo di cooperazione sociale. Per esempio, come ha mostrato il dissidente cinese Zhou Qing, anche i progetti di energia rinnovabile, in mano a una logica acquisitiva e di crescita, creano effetti sociali e ambientali iniqui e distruttivi. In un altro momento di dibattito, una giovane attivista la mette così: “Ci rendiamo conto che non possiamo avere una società ecologica all’interno del capitalismo. Ci rendiamo anche conto che dobbiamo collegare la lotta di classe e le lotte ecologiche. La domanda ora è: come?”.

La questione del “come”, la si affronta partendo dal punto di vista della parte, cioè dal punto di vista di una parte che si costituisce come soggettività trasformatrice. Qui l’articolazione tra ecologia e classe si palesa nella tematica della giustizia climatica, nella lotta contro le iniquità profonde, che non sono solo tra paesi “ricchi” (e storicamente responsabili delle emissioni) e “poveri”, ma anche e soprattutto tra “ricchi” e “poveri” in ogni paese. La trasformazione ecologica in corso perseguita dal sistema dei governi sta rendendo quest’ultima differenziazione sempre più problematica, poiché il mantenimento delle gerarchie di classe passa attraverso la polarizzazione e contrapposizione tra ecologia e lavoro, per la quale la trasformazione ecologica dovrebbe essere pagata dai lavoratori, da chi dipende da un reddito per poter sopravvivere, dalla gente “comune”.

Si è più volte parlato alla conferenza della necessità per questa parte, per questo movimento per la giustizia climatica di “riconnettersi alle masse”. Ci si è anche più volte riferiti alla necessità di mobilitarsi dal basso. Non posso che essere fondamentalmente d’accordo. Ma cosa vuol dire partire dal basso? Per alcuni partire dal basso significa riproporre un catalogo di tattiche di azione diretta, il “basso” qui inteso come assenza di mediazione politica della rappresentanza. Nelle parole di un altro attivista: “Il sistema che permette un inquinamento continuo si chiama capitalismo. L’intersezione tra patriarcato, razzismo e distruzione ecologica è il capitalismo. Quindi cosa facciamo? Azione diretta: per impedire loro di fare soldi. Rendere la produzione molto costosa”.

Una tattica questa che certamente ha la sua validità, la lotta aumenta il costo della produzione. Ma qui offro due considerazioni. In primo luogo, non possiamo farci illusioni, i capitalisti non lesinano sulle spese per la sicurezza quando queste sono necessarie per mantenere il flusso del tutto capitalistico. La criminalizzazione della protesta climatica — e delle sue innumerevoli forme di azione diretta — è ormai un fatto assodato: si veda quello che succede in Gran Bretagna e in Francia . L’Italia si sta preparando con i media della destra che tirano marciume contro gli imbrattatori di monumenti (con vernice sempre e comunque lavabile!). È molto plausibile che i tentativi di criminalizzazione crescano con l’intensificarsi degli effetti della crisi climatica. La lotta continuerà, ma un qualche tipo di fascismo sembra profilarsi come l’unico orizzonte di “governance” possibile dal punto di vista di un sistema di potere che non vuole concedere nulla sul capitalismo per affrontare la sempre più grave crisi climatica. In secondo luogo, l’aumento del costo di produzione dovuta all’azione diretta non è in primo luogo un problema per i capitalisti che, poiché monopolizzano i mezzi di esistenza, sono da questo punto di vista dei “price makers” e non “price takers”. Sono le “masse” ad essere “price takers”, per via della loro dipendenza dal mercato per la loro stessa riproduzione e in un contesto dove le alternative sono scarse, o poco organizzate a confronto dell’organizzazione capitalistica. L’azione diretta è quindi sempre tesa a cercare di stare in equilibrio tra una vocazione etica che fa protestare per cose giuste (la ragione è spesso dalla parte di chi protesta), e i contraccolpi provenienti “dal basso” stesso, cioè da soggetti che hanno per vocazione la necessità della propria riproduzione quotidiana, interrotta dall’azione diretta. È ovvio che la necessità di mantenersi in equilibrio significa poter mandare avanti le ragioni della protesta, di allargarle, di coinvolgere sempre più persone alle ragioni e all’azione del movimento. Ma significa anche tenere in equilibrio due ragioni che non sono in linea di principio contrapposte, ma che sono interne alla riproduzione sociale in senso lato, quelle della riproduzione della vita quotidiana, e quelle della riproduzione delle condizioni di vita planetaria.

Spesso ci si dimentica che il “basso” è dipendente per il proprio sostentamento proprio da quei circuiti che si vogliono e si devono riorganizzare per affrontare la questione climatica (e non solo). Parlare di movimento dal basso, quindi, non può solo includere l’azione di lotta, la disobbedienza civile, la protesta, nella speranza che i governi facciano qualcosa. È dagli anni ’90 del secolo scorso che i governi fanno qualcosa in concerto dentro il sistema delle COP. Ma il loro modo di fare non ha ridotto le emissioni, e neanche le ha fermate a un plateau, ma negli ultimi 30 anni ha coinciso con un aumento di emissioni che ha superato quelle totali che sono state scaricate sull’ambiente nei quasi 300 anni precedenti, dalla meta del 1700 agli anni ’90 del 1900 (si veda ancora il libro citato di Imperatore e Leonardi).

Allora il movimento dal basso, non può che essere, ed essere in forme consapevoli e infuse da spirito critico costruttivo, anche un movimento costitutivo di forme di cooperazione sociale alternative che si sostituiscono, gradualmente ma anche per salti, a quelle che combattiamo e che sono all’origine, la meta-causa del cambiamento climatico. “Connettersi alle masse” significa connettersi alla vita quotidiana delle “masse”. E in questo quadro, la lotta è anche lotta per l’accesso alla ricchezza sociale da destinare a queste forme di cooperazione sociale alternative. È attraverso lo sviluppo di quest’ultime, il renderle sempre più accessibili e funzionali alla riproduzione delle “masse”, che in questo senso possiamo risignificare come moltitudini plurali e cooperanti, che noi affrontiamo quel lato dell’equazione da bilanciare con la riproduzione ecologica, cioè la riproduzione della vita nella quotidianità.

E qui il convegno, o almeno la parte alla quale ho potuto partecipare, non mi sembra abbia dato molto risalto a questa problematica aperta, difficile da sbrogliare certamente, ma fondamentale. Quelli che in inglese si chiamano commons, cioè le cellule sociali di base con la quale noi distinguiamo una cooperazione sociale autogovernata dai produttori stessi, dove cura e riproduzione sociale in senso lato sono prioritari rispetto a profitto e accumulazione, raramente sono stati presentati come parte fondamentale della problematica della trasformazione ecologica. Con due importanti eccezioni però. In primo luogo, il tavolo sull’agroecologia ha messo in rilievo la necessità dell’espansione dei commons di cui la produzione contadina agroecologica si basa fondamentalmente: nella condivisione dei saperi, nell’autogestione del territorio, nella sensibilità relazionale con la natura, nella costituzione di reti di contadini e prosumers che supportano l’agricoltura di prossimità. All’interno di questo, ma anche in altri tavoli, è emersa chiara la voce di una soggettività indigena dalla quale abbiamo in occidente ancora molto da imparare. Una voce che affonda le sue radici in una concezione della trasformazione sociale che unisce lotta e pratica costitutiva alternativa al capitalismo, dentro una cosmologia che modifica il senso di elementi “naturali” come acqua e terra, non intese come semplici risorse, ma come elementi costitutivi del nostro essere: “dentro di noi c’è il fiume che scorre”, “siamo fatti di terra”. È questo un punto di vista in cui la produzione è ricondotta a un ambito di cui deve tener conto, perché è concepita dentro la problematica della riproduzione della vita in senso lato.

In secondo luogo, il tavolo sul Building Social Power for Climate Justice, del quale però mi hanno raccontato, ha messo in rilievo la convergenza tra movimenti ecologisti e gli operai della GKN, azienda nel settore dell’automotive di Campi Bisanzio (Firenze) chiusa nel ‘21 dal fondo finanziario britannico che ne era proprietario, con il licenziamento di tutti i 400 lavoratori. Il caso della ex GKN è esemplare perché il collettivo di fabbrica è stato in grado di costruire un comune, un commons, a partire da un contesto, una situazione, cioè da un nodo di contraddizioni apparentemente irrisolvibile dentro la gabbia interpretativa e narrativa dominate. Attorno alla ex GKN si è costruito un comune, un sistema di relazioni produttive e riproduttive dove una comunità plurale e porosa ripensa insieme le categorie di ‘lavoro’ e di ‘fabbrica’ dentro le sfide della trasformazione ecologica, mobilita i saperi, anche e non solo di ricercatori accademici, crea progetti, offre proposte e progetti che possano rendere congruenti diverse istanze di lotta dentro la problematica della riproduzione sociale in senso lato, partendo dal contesto in cui si trovano e le forze che hanno a disposizione.

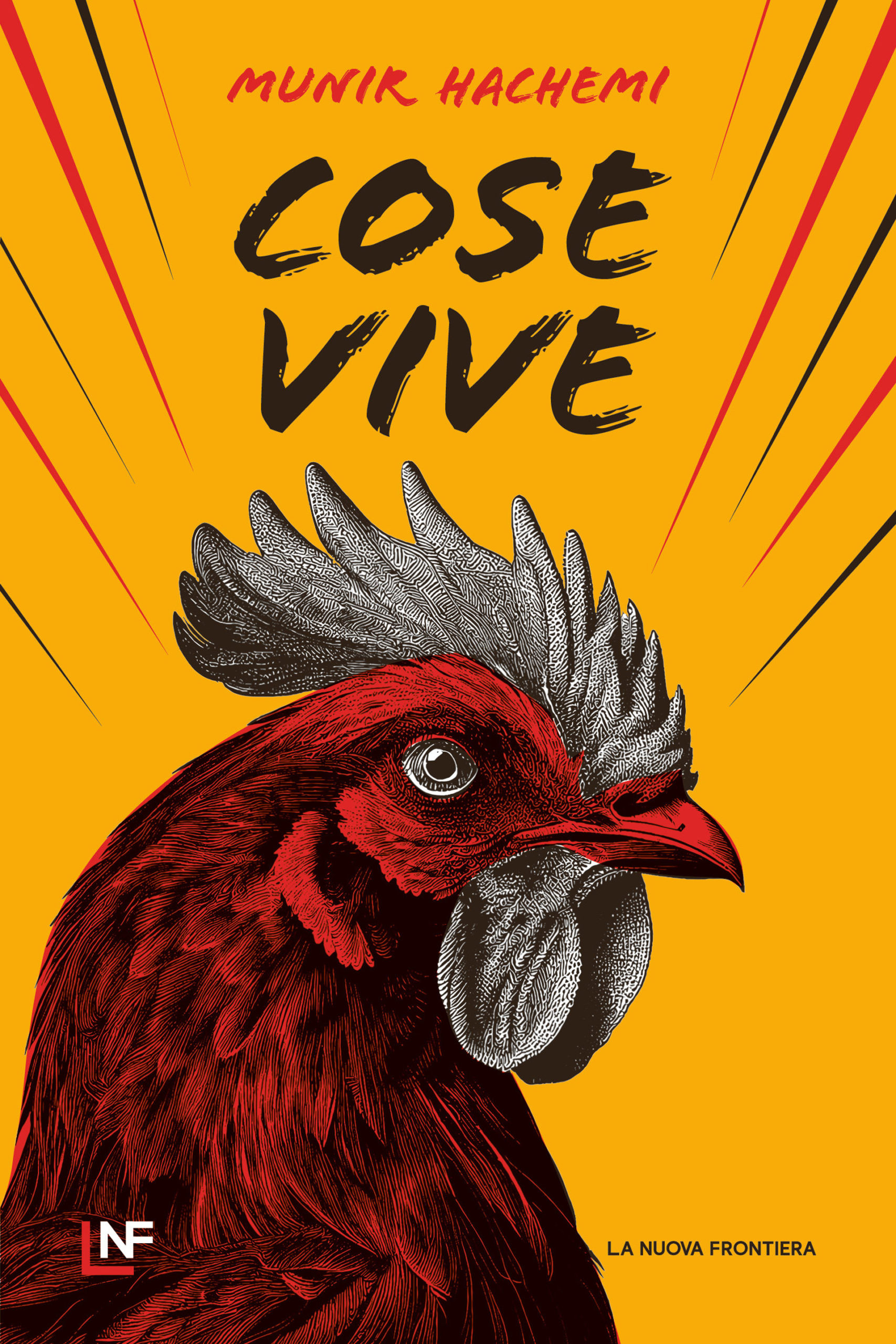

Foto dell’assemblea finale al C.S. Leoncavallo, 15 ottobre 2023 – di A.F.

Ghandi diceva che non si può distruggere un sistema senza averne uno alternativo da sostituirgli (cito a braccio). Certo la costruzione di reti di economia autosufficienti è una teoria già incontrata, ma qui viene connessa ad un ragionamento sui nodi della rete (commons) e sul blocco sociale necessario per il cambiamento, recuperando l’analisi marziana. Good.

Grazie Massimo.